江戸時代の大ヒット科学実験「百人おどし」をやってみよう!静電気でみんなが踊る(静電気実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「バチッ!」冬にドアノブに触れて、思わず声が出てしまった経験はありませんか? 私たちの身近にある静電気ですが、もしこの小さな「バチッ!」を、何十人もの人と手をつないで一斉に体験したらどうなるでしょう?

実はこれ、今から200年以上も前の江戸時代に大流行した、壮大な科学エンターテイメントなんです。その名も「百人おどし」。今回は、天才たちが生み出したこのユニークな実験の歴史を紐解きながら、その再現方法まで、皆さんと一緒に探求していきたいと思います!

「百人おどし」とは? 江戸時代のサイエンスショー!

「百人おどし」、言葉だけ聞くと少し怖い響きかもしれませんが、一体どんなものなのでしょうか? まずはこちらの動画をご覧ください。これが百人おどしです。学校の理科の授業で体験したことがある方もいるかもしれませんね。

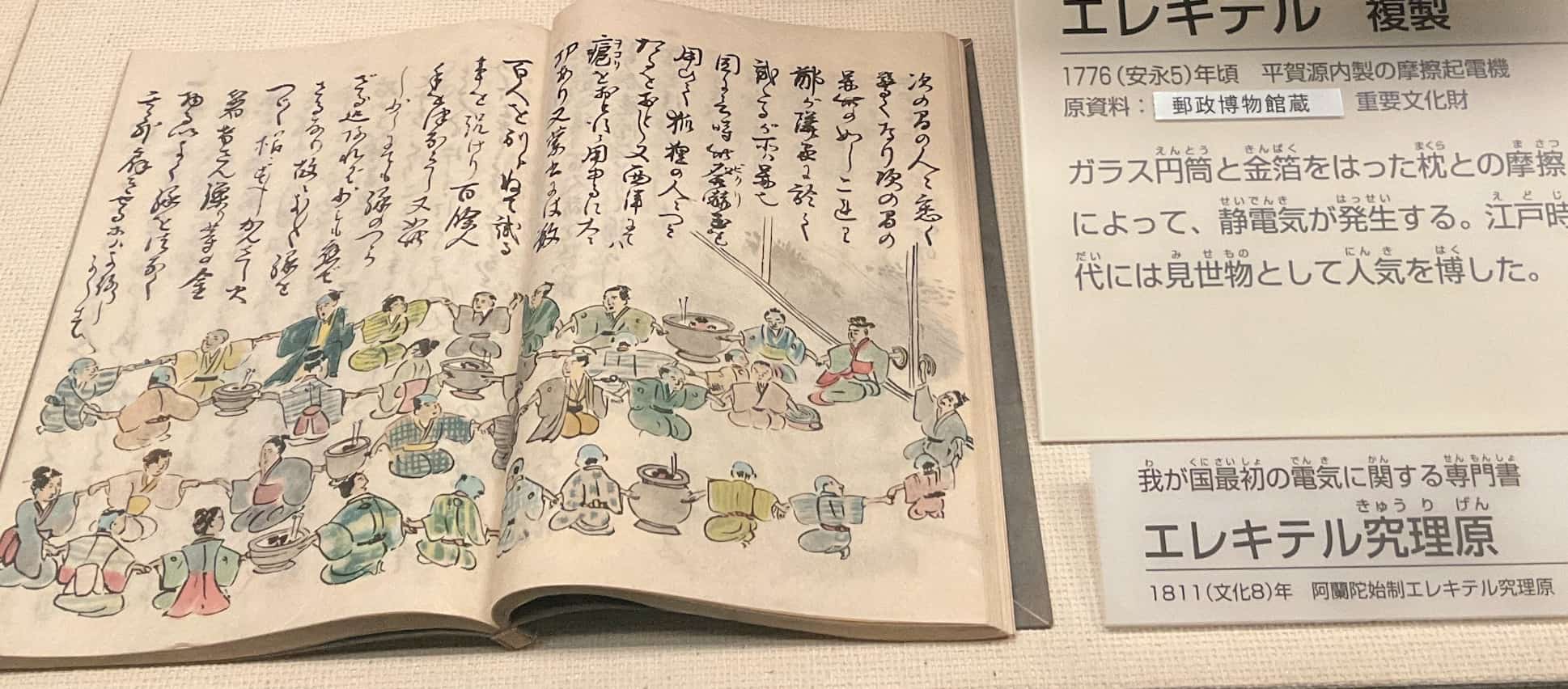

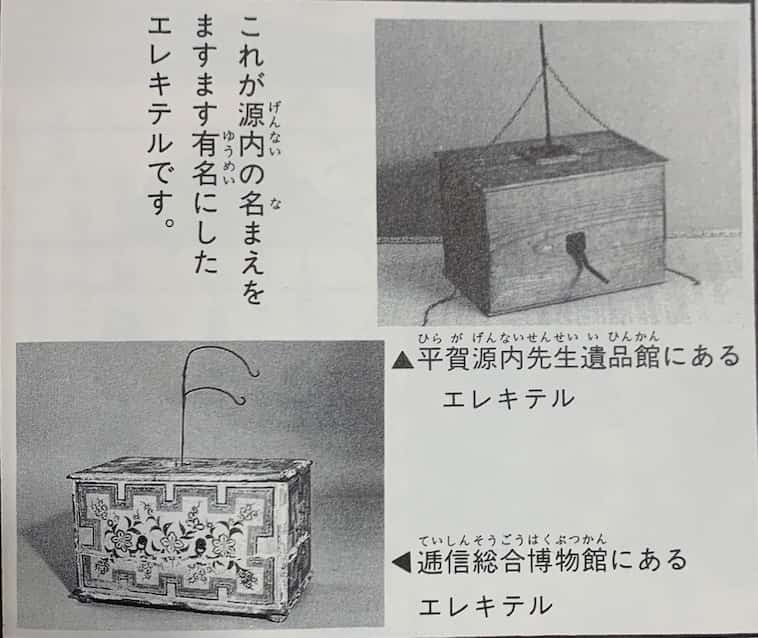

「百人おどし」とは、大勢の人が手をつないで大きな輪になり、一斉に静電気を体感するという実験です。その歴史は古く、江戸時代の天才発明家、平賀源内が発明した静電気発生装置「エレキテル」まで遡ります。源内が電気の不思議を日本に紹介した後、蘭学者の橋本宗吉がこのエレキテルを使い、見世物として「百人おどし」を披露して大人気を博したのです。

名前に「百人」とありますが、これは「たくさんの人」という意味合いで使われており、40人ほどのクラスでも十分に実演可能です。私も以前、テレビ番組で広瀬すずさんやチョコレートプラネットのお二人とこの実験を行い、皆さん素晴らしいリアクションを見せてくれました!詳しくはこちらをどうぞ。

驚きのあまり飛び上がる松尾さん!

なぜ江戸の人々は静電気に熱狂したのか?

なぜ「百人おどし」は、これほどまでに江戸の人々の心を掴んだのでしょうか?その答えは、当時の人々の「足元」に隠されています。

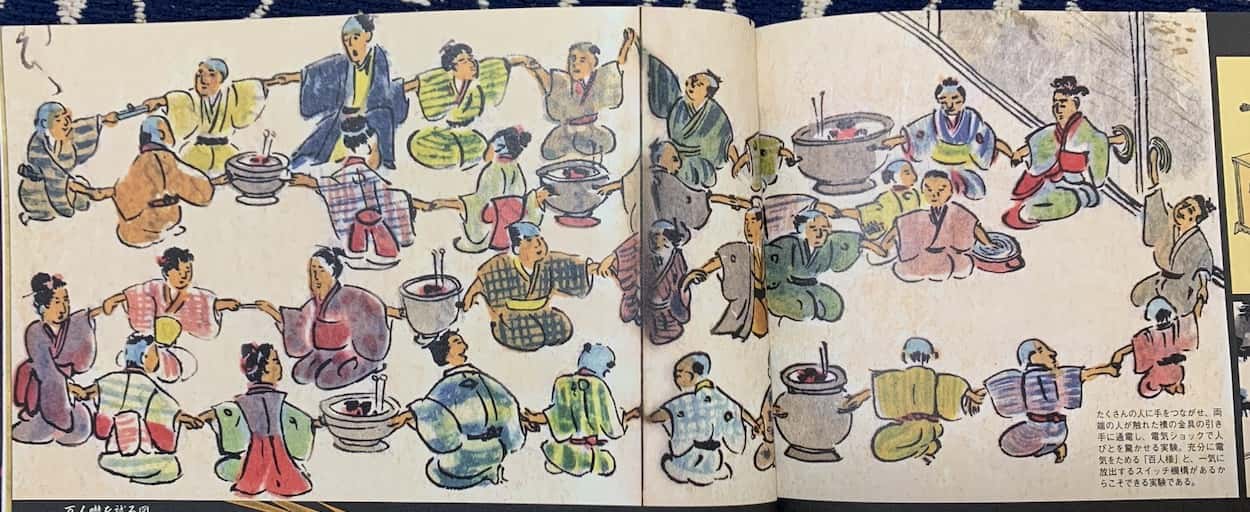

『日本の伝記 平賀源内』(集英社)より引用

江戸時代の文献には、日常生活での静電気に関する記述がほとんど見当たらないそうです。考えてみれば、当時の人々はわらじや下駄を履いていました。これらは電気を通しやすいため、体で発生した静電気はすぐに地面へと逃げてしまいます。つまり、ドアノブで「バチッ!」という経験をすることが、まずなかったのです。

一方、現代の私たちはゴム底の靴を履いています。ゴムは電気を通さない「絶縁体」なので、体に電気がどんどん溜まっていきます。だからこそ、私たちは頻繁に静電気を体験するわけです。

こうした背景から、エレキテルが作り出す静電気や、手をつないだ全員が同時に「ビクッ!」となる百人おどしは、江戸の人々にとって未知との遭遇であり、最高の非日常エンターテイメントでした。その不思議な現象は、時に「妖術」とまで言われたそうです。

図は橋本宗吉著の『阿蘭陀始制エレキテル究理原』

『大人の科学マガジンvol22』(学研)P24,25より引用

百人おどしの心臓部!「ライデン瓶」を作ろう!

ライデン瓶とは?

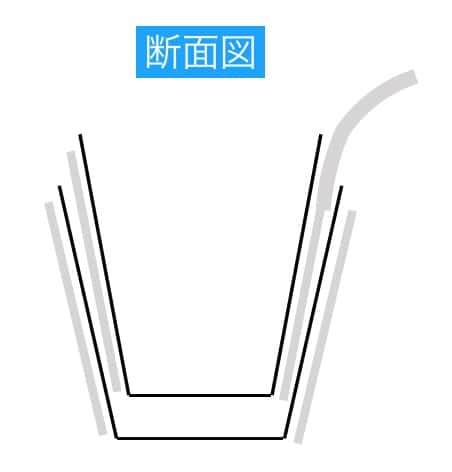

この実験に不可欠なのが、静電気を溜めるための装置「ライデン瓶」です。1746年にオランダのライデン大学で発明された、世界初の蓄電装置(コンデンサー)と言われています。仕組みは、電気を通す「導体」(アルミホイル)で、電気を通さない「絶縁体」(プラスチックコップ)を挟み込むというシンプルな構造です。身近な材料で簡単に作れますので、挑戦してみましょう!

用意するもの

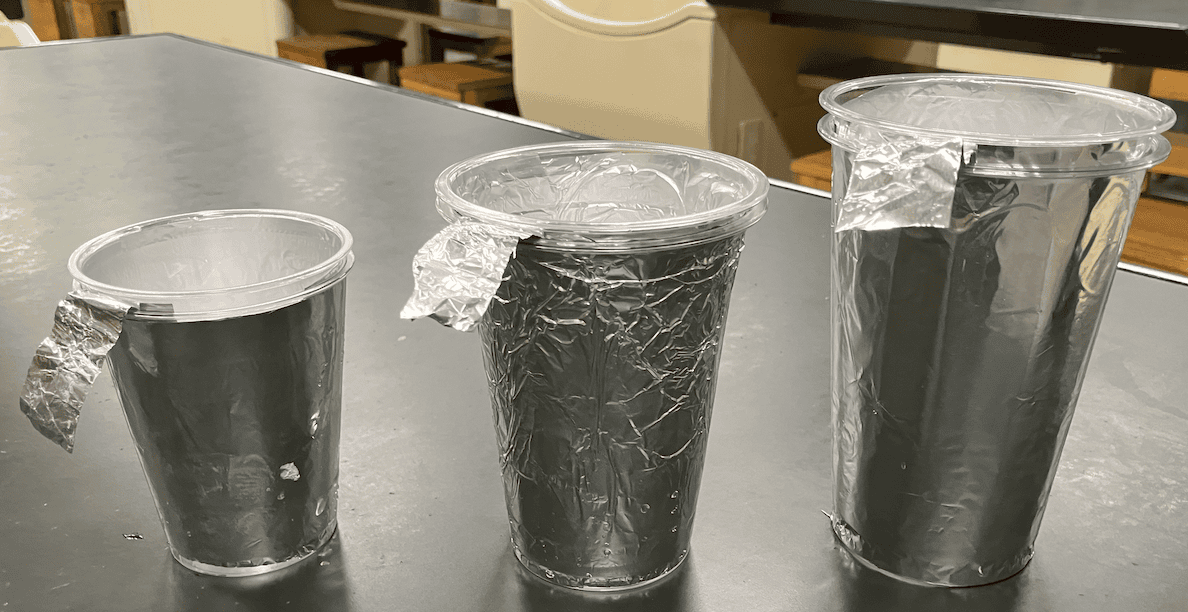

プラスチックのコップ2個、アルミホイル、セロハンテープ

作り方

1.アルミホイルをコップの形に切る

アルミホイルの上でコップを転がして跡をつけ、ハサミで切り抜きます。これをコップの外側と内側に貼り付けます。

2.コップの外側にアルミホイルを巻く

切り取ったアルミホイルを、プラスチックコップの外側にピッタリと巻き付けます。

3.内側のコップに「ベロ」をつける

もう一つのコップには、内側にアルミホイルを貼り、さらに細長く切ったアルミホイルで外側につながる「ベロ(舌)」のような部分を作ります。

4.2つのコップを重ねる

「3」で作ったベロ付きのコップを、「2」のコップの中に重ね合わせます。これで手作りライデン瓶の完成です!

【ワンポイント】

静電気は湿度にとても弱いです。空気が乾燥している冬は小さなコップでも成功しやすいですが、梅雨の時期など湿気が多い場合は、表面積の大きい500mL以上の大きなコップで作ると成功率が上がりますよ!

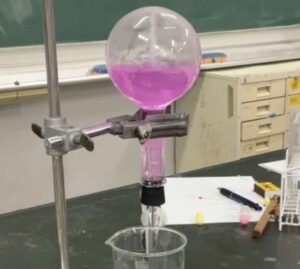

もちろん、市販のライデンびんを使ってもOKです。

いざ実践!百人おどしの方法と科学の仕組み

1.静電気を溜める

下敷きなどを布でこすって静電気を発生させ、ライデン瓶のベロの部分に何度もこすりつけ、電気を溜めていきます。マイナスに帯電した下敷きをこすると、内側のアルミホイルにマイナスの電気が溜まります。静電気発生装置(バンデグラフ)があれば一瞬で溜まります!

このとき、内側と外側のアルミホイルは直接触れていないため、電気がどんどん蓄えられていきます。

バンデグラフで溜めている様子

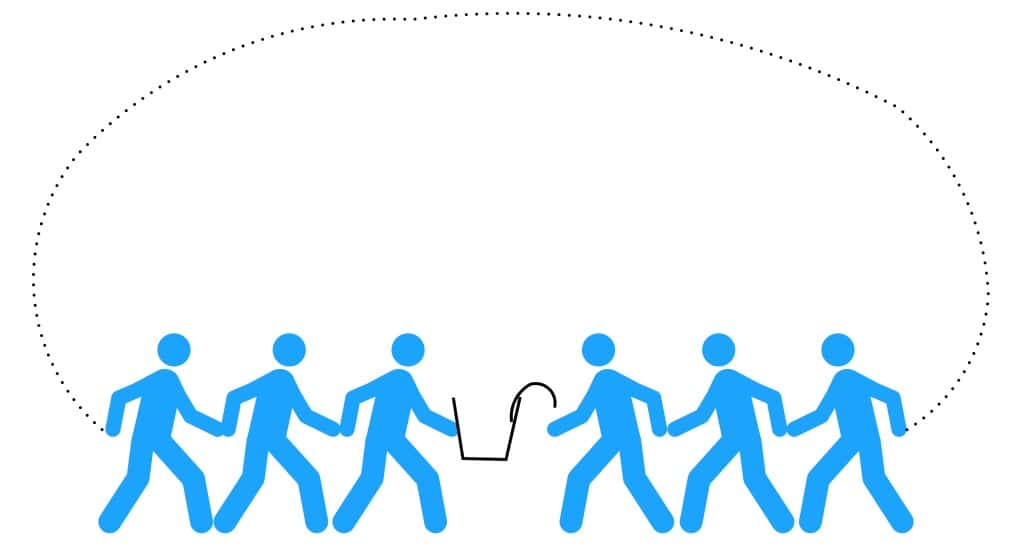

2.みんなで手をつなぎ、輪になる

準備ができたら、友達と手をつないで大きな輪を作ります。輪の端の一人がコップの外側のアルミホイルを持ち、もう一方の端の人が、アルミ箔のベロの部分をそっと触ります。

3.3、2、1…放電!

ベロに触れた瞬間、回路がつながります! 内側のコップに溜まっていたマイナスの電気(電子)が、輪になったみんなの体を通って、外側のコップへと一気に流れ込みます。この電流が筋肉を収縮させ、「ビクッ!」という衝撃を全員が同時に感じるのです。

3・2・1…

キャー!

毎年、教室が一番盛り上がる実験です。普段は意識しない「体に電気が流れる」という感覚を、安全に、そして楽しく体感できる素晴らしい機会です。ぜひ大勢の友達とやってみてください!

こちらは失敗してしまった時の様子です。ご愛嬌ということで…。

※ 静電気発生装置を用いた実験は、必ず専門家の立ち合いのもと行ってください。ご家庭で試す際も、十分に気をつけて安全第一でお願いします。

もっと知りたい方へ

この記事で紹介した「百人おどし」や静電気実験について、さらに詳しく知りたい方は以下のリンクもぜひご覧ください。

※1 TDK「第76回「江戸時代の電磁気実験」の巻」参照 https://www.jp.tdk.com/techmag/ninja/daa00682.htm

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!